道教传入千山,据载始於清康熙六年(1667年),但从仙人台上明代嘉靖丙午年(1546年)之前就刻凿九仙石像判断,道教在千山的传播和影响,远远早於康熙年间。清乾隆四十二年(1777年)翰林院编修王尔烈游千山,在《仙人奕棋台》一诗中写道:“荒碑纪丙午,零落难细省”,告诉我们九仙像应刻凿于丙午年。而早在明代嘉靖年间(1522—1566年)监察御史程启充在《游千山记》中记载道:“……仙人台……台本峭壁,高数刃,西逼断崖,其深莫测。悬崖北隅经木梯登,望之股栗。乃佝健足匍匐而上,上有石枰,九仙环奕焉。”说明仙人台上的九仙石像的始修年代最晚不会晚於明代嘉靖丙午年,迄今至少已有440 多年的历史。《千山志》虽有“到明代初期,道教传入千山,但不久匿迹”的记载,惜无遗物,难以为凭。数百年来,道教在千山先后兴建了寺观宫庵20多座,其中无量观、慈祥观、五龙宫和南泉寺都是道士们活动的中心。道教是中国所特有的宗教,形成於东汉晚期。道教尊张道陵为创始人,奉先秦道家老聃为教主和最高天神,把老聃提倡的“道”学加以神化,作为信仰。同时,道教也 承袭了中国古代的巫术和求仙方术,宣扬用符篆可“召请鬼神”,“禳灾求福”,炼丹可“与道合一”,“得道成仙”,让人们逃避现实,追求虚幻的神仙境界。中国早期的道教有太平道和五斗米道,后者影响较大。五斗米道系汉代张道陵所创。汉顺帝时(126—144年)张道陵与弟子前往四川鹤鸣山修道,永和六年(141年)作道书24篇,并用符水咒法为人治病,创立了教派,为道教奠定了雏型,甲入教者须出五斗米,故名。到晋朝,封建统治阶级为利用道教维护自己的统治,对道教进行了多次改革,最后构成了.从玉皇大帝售阎罗天子到城隍、土地等一整套神鬼系统,以及“去欲守静”的宗教唯心主义体系。 历史上,道教流派很多,有南、北天师道、上清派、净明派售灵宝派等,历经南北朝、隋、唐飞宋各代逐渐合流,元朝以后都归并於正一派中。金国初期,全真道兴起,并逐渐统治了北方。千山的道教流派即属於全真道。

详细

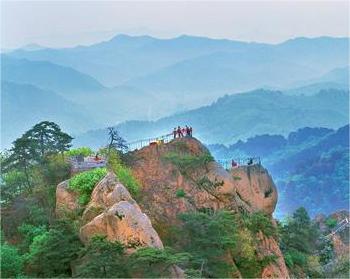

由祖越寺通向龙泉寺的途中,路右侧有一座建於金元时期的塔院,原名招提院,是龙泉寺僧接待十方僧人之所,后因寺内高僧悟彻经常在此说法并葬骨於此,乃易名悟公塔院。在悟公塔院西侧茂密的松林中,原有三座青砖砌就的小庙,名曰三派堂,是佛教存放舍利之处,三派堂室下原有地宫,“文化大革命”期间毁掉,这三座小庙如同一座小山村隐卧於密林深处,因而人们风趣地叫它“秘密庄”。别看这三座不知建於何时的小庙规模不大,却深藏着无穷的奥秘。 这里原来是珍藏千山僧众三代宗谱的地方。三代宗谱记载着千山佛教的兴衰和僧人的名号,是研究千山开发的历史及佛教在千山传播的极其宝贵的资料。这些珍贵的历史资料在50年代初期还保存完好,但经过十年的动乱岁月,现已散失殆尽。 这三座小庙, 中间的一座叫“秘密藏”,存放着“临济正宗觉灵”,即临济派的宗谱;左边的一座叫“妙严路”,存放着“曹洞正宗觉灵”;右边的一座叫“清净居”,存放着“金顶毗庐正宗觉灵”。想了解这三派僧众在千山活动的历史,还须追溯一下佛教的起源以及佛教在中国的传播。 佛教与基督教飞伊斯兰教并称为世界三大宗教,产生於公元前6—5世纪的古印度,创始人是古印度迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)王太子悉达多·乔答摩(即释迦牟尼)。佛教的基本教理有“四谛”飞“八正道”、“十二因缘”等,主张依经二律、论三藏,修持戒飞定、慧三学,以断除烦恼,得道成佛为最终目的。由於古印度各王朝统治者的信奉和大力扶持,佛教在印度国内外得到广泛流传。佛教传入中国是在东汉明帝永平十年(公元67年),但当时传播并不广泛。到南北朝时期,佛教逐渐摆脱对道教的依附,走上了独立发展的道路。到了隋唐,随着封建社会进入鼎盛时期,佛经的翻译和佛学的研究日渐发达,佛学思想也在与中国传统儒家思想相融合、相改造的过程中基本上趋於成熟;形成了中国的佛教,先后创立了天台宗飞华严宗飞密宗、禅宗等许多具有中国特色的宗教派别,并对中国哲学、文学、艺术民间风俗都产生了一定的影响。

详细

由祖越寺通向龙泉寺的途中,路右侧有一座建於金元时期的塔院,原名招提院,是龙泉寺僧接待十方僧人之所,后因寺内高僧悟彻经常在此说法并葬骨於此,乃易名悟公塔院。在悟公塔院西侧茂密的松林中,原有三座青砖砌就的小庙,名曰三派堂,是佛教存放舍利之处,三派堂室下原有地宫,“文化大革命”期间毁掉,这三座小庙如同一座小山村隐卧於密林深处,因而人们风趣地叫它“秘密庄”。别看这三座不知建於何时的小庙规模不大,却深藏着无穷的奥秘。 这里原来是珍藏千山僧众三代宗谱的地方。三代宗谱记载着千山佛教的兴衰和僧人的名号,是研究千山开发的历史及佛教在千山传播的极其宝贵的资料。这些珍贵的历史资料在50年代初期还保存完好,但经过十年的动乱岁月,现已散失殆尽。 这三座小庙, 中间的一座叫“秘密藏”,存放着“临济正宗觉灵”,即临济派的宗谱;左边的一座叫“妙严路”,存放着“曹洞正宗觉灵”;右边的一座叫“清净居”,存放着“金顶毗庐正宗觉灵”。想了解这三派僧众在千山活动的历史,还须追溯一下佛教的起源以及佛教在中国的传播。 佛教与基督教飞伊斯兰教并称为世界三大宗教,产生於公元前6—5世纪的古印度,创始人是古印度迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)王太子悉达多·乔答摩(即释迦牟尼)。佛教的基本教理有“四谛”飞“八正道”、“十二因缘”等,主张依经二律、论三藏,修持戒飞定、慧三学,以断除烦恼,得道成佛为最终目的。由於古印度各王朝统治者的信奉和大力扶持,佛教在印度国内外得到广泛流传。佛教传入中国是在东汉明帝永平十年(公元67年),但当时传播并不广泛。到南北朝时期,佛教逐渐摆脱对道教的依附,走上了独立发展的道路。到了隋唐,随着封建社会进入鼎盛时期,佛经的翻译和佛学的研究日渐发达,佛学思想也在与中国传统儒家思想相融合、相改造的过程中基本上趋於成熟;形成了中国的佛教,先后创立了天台宗飞华严宗飞密宗、禅宗等许多具有中国特色的宗教派别,并对中国哲学、文学、艺术民间风俗都产生了一定的影响。

详细

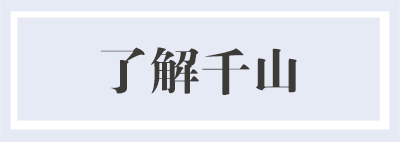

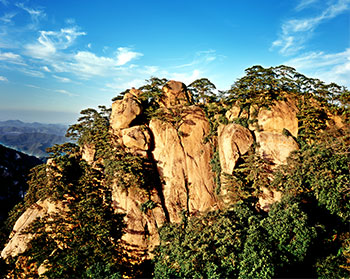

千朵莲花山的传说:相传在上古时代,辽东地区还是一片汪洋大海,叫做太子海。太子海里有座积翠岛。岛上居住着一位美丽善良的仙子---积翠仙子。她能呼风唤雨,保佑这一带年年风调雨顺,五谷丰登。 好景不长,这年从东海来了一条双尾恶龙。它是东海龙王敖广的侄子敖来。敖来在太子海中定居了,不时带领着一帮虾兵蟹将上岸来掳掠民财,这也激怒了庇佑一方的积翠仙子。为了整治敖来,积翠仙子上天偷取了太阳月亮的金丝线,私自采收了九天的锦云,不分昼夜的绣出千朵金莲花。并将这千朵莲花沿着海岸的边缘排列起来,成功阻挡了敖来侵扰积翠岛的百姓。敖来几次攻岛不成,心中十分恼怒,于是派出鲤鱼精偷金莲花。鲤鱼精挥刀砍断束系金莲的锁链。一声巨响,惊醒了岛上的居民和积翠仙子。他们纷纷持械赶来,鲤鱼精慌忙拾起砍下的一朵金莲花,乘风向海上套取,集翠仙子飞剑击中鲤鱼精,鲤鱼精坠空而死,化作一堆怪石,至今千山中会寺前,还遗留着"宝剑刺鱼"的奇石景观,相传就是那个时候留下的。恶龙敖来见积翠仙子开了杀戒,十分害怕。它便恶人先告状,跑去东海,向叔父东海龙王诬告了积翠仙子,说仙子偷取日月精华,抢夺九天锦绣,杀害众多水族。东海龙王一听大怒,立即上奏玉皇大帝。玉帝派天兵天将捉走了积翠仙子。 临走时,积翠仙子还是念念不忘人间百姓的疾苦,她在空中念动咒语,让金莲花化作山峰,填平了太子海,敖来没有了栖身之所,悻悻的离开了。原先岛上的居民爬上山峰,挥泪目送仙子远去,日夜呼喊着仙子的名字,一年一年过去了,呼唤声化作阵阵松涛,回响在千山万岭;泪水化成条条小溪,流淌在山谷深峡中。后来人们为纪念这位善良勇敢的仙子,便把金莲花化作的山峰称作千朵莲花山。

千朵莲花山的传说:相传在上古时代,辽东地区还是一片汪洋大海,叫做太子海。太子海里有座积翠岛。岛上居住着一位美丽善良的仙子---积翠仙子。她能呼风唤雨,保佑这一带年年风调雨顺,五谷丰登。 好景不长,这年从东海来了一条双尾恶龙。它是东海龙王敖广的侄子敖来。敖来在太子海中定居了,不时带领着一帮虾兵蟹将上岸来掳掠民财,这也激怒了庇佑一方的积翠仙子。为了整治敖来,积翠仙子上天偷取了太阳月亮的金丝线,私自采收了九天的锦云,不分昼夜的绣出千朵金莲花。并将这千朵莲花沿着海岸的边缘排列起来,成功阻挡了敖来侵扰积翠岛的百姓。敖来几次攻岛不成,心中十分恼怒,于是派出鲤鱼精偷金莲花。鲤鱼精挥刀砍断束系金莲的锁链。一声巨响,惊醒了岛上的居民和积翠仙子。他们纷纷持械赶来,鲤鱼精慌忙拾起砍下的一朵金莲花,乘风向海上套取,集翠仙子飞剑击中鲤鱼精,鲤鱼精坠空而死,化作一堆怪石,至今千山中会寺前,还遗留着"宝剑刺鱼"的奇石景观,相传就是那个时候留下的。恶龙敖来见积翠仙子开了杀戒,十分害怕。它便恶人先告状,跑去东海,向叔父东海龙王诬告了积翠仙子,说仙子偷取日月精华,抢夺九天锦绣,杀害众多水族。东海龙王一听大怒,立即上奏玉皇大帝。玉帝派天兵天将捉走了积翠仙子。 临走时,积翠仙子还是念念不忘人间百姓的疾苦,她在空中念动咒语,让金莲花化作山峰,填平了太子海,敖来没有了栖身之所,悻悻的离开了。原先岛上的居民爬上山峰,挥泪目送仙子远去,日夜呼喊着仙子的名字,一年一年过去了,呼唤声化作阵阵松涛,回响在千山万岭;泪水化成条条小溪,流淌在山谷深峡中。后来人们为纪念这位善良勇敢的仙子,便把金莲花化作的山峰称作千朵莲花山。

道教传入千山,据载始於清康熙六年(1667年),但从仙人台上明代嘉靖丙午年(1546年)之前就刻凿九仙石像判断,道教在千山的传播和影响,远远早於康熙年间。清乾隆四十二年(1777年)翰林院编修王尔烈游千山,在《仙人奕棋台》一诗中写道:“荒碑纪丙午,零落难细省”,告诉我们九仙像应刻凿于丙午年。而早在明代嘉靖年间(1522—1566年)监察御史程启充在《游千山记》中记载道:“……仙人台……台本峭壁,高数刃,西逼断崖,其深莫测。悬崖北隅经木梯登,望之股栗。乃佝健足匍匐而上,上有石枰,九仙环奕焉。”说明仙人台上的九仙石像的始修年代最晚不会晚於明代嘉靖丙午年,迄今至少已有440 多年的历史。《千山志》虽有“到明代初期,道教传入千山,但不久匿迹”的记载,惜无遗物,难以为凭。数百年来,道教在千山先后兴建了寺观宫庵20多座,其中无量观、慈祥观、五龙宫和南泉寺都是道士们活动的中心。道教是中国所特有的宗教,形成於东汉晚期。道教尊张道陵为创始人,奉先秦道家老聃为教主和最高天神,把老聃提倡的“道”学加以神化,作为信仰。同时,道教也 承袭了中国古代的巫术和求仙方术,宣扬用符篆可“召请鬼神”,“禳灾求福”,炼丹可“与道合一”,“得道成仙”,让人们逃避现实,追求虚幻的神仙境界。中国早期的道教有太平道和五斗米道,后者影响较大。五斗米道系汉代张道陵所创。汉顺帝时(126—144年)张道陵与弟子前往四川鹤鸣山修道,永和六年(141年)作道书24篇,并用符水咒法为人治病,创立了教派,为道教奠定了雏型,甲入教者须出五斗米,故名。到晋朝,封建统治阶级为利用道教维护自己的统治,对道教进行了多次改革,最后构成了.从玉皇大帝售阎罗天子到城隍、土地等一整套神鬼系统,以及“去欲守静”的宗教唯心主义体系。 历史上,道教流派很多,有南、北天师道、上清派、净明派售灵宝派等,历经南北朝、隋、唐飞宋各代逐渐合流,元朝以后都归并於正一派中。金国初期,全真道兴起,并逐渐统治了北方。千山的道教流派即属於全真道。

道教传入千山,据载始於清康熙六年(1667年),但从仙人台上明代嘉靖丙午年(1546年)之前就刻凿九仙石像判断,道教在千山的传播和影响,远远早於康熙年间。清乾隆四十二年(1777年)翰林院编修王尔烈游千山,在《仙人奕棋台》一诗中写道:“荒碑纪丙午,零落难细省”,告诉我们九仙像应刻凿于丙午年。而早在明代嘉靖年间(1522—1566年)监察御史程启充在《游千山记》中记载道:“……仙人台……台本峭壁,高数刃,西逼断崖,其深莫测。悬崖北隅经木梯登,望之股栗。乃佝健足匍匐而上,上有石枰,九仙环奕焉。”说明仙人台上的九仙石像的始修年代最晚不会晚於明代嘉靖丙午年,迄今至少已有440 多年的历史。《千山志》虽有“到明代初期,道教传入千山,但不久匿迹”的记载,惜无遗物,难以为凭。数百年来,道教在千山先后兴建了寺观宫庵20多座,其中无量观、慈祥观、五龙宫和南泉寺都是道士们活动的中心。道教是中国所特有的宗教,形成於东汉晚期。道教尊张道陵为创始人,奉先秦道家老聃为教主和最高天神,把老聃提倡的“道”学加以神化,作为信仰。同时,道教也 承袭了中国古代的巫术和求仙方术,宣扬用符篆可“召请鬼神”,“禳灾求福”,炼丹可“与道合一”,“得道成仙”,让人们逃避现实,追求虚幻的神仙境界。中国早期的道教有太平道和五斗米道,后者影响较大。五斗米道系汉代张道陵所创。汉顺帝时(126—144年)张道陵与弟子前往四川鹤鸣山修道,永和六年(141年)作道书24篇,并用符水咒法为人治病,创立了教派,为道教奠定了雏型,甲入教者须出五斗米,故名。到晋朝,封建统治阶级为利用道教维护自己的统治,对道教进行了多次改革,最后构成了.从玉皇大帝售阎罗天子到城隍、土地等一整套神鬼系统,以及“去欲守静”的宗教唯心主义体系。 历史上,道教流派很多,有南、北天师道、上清派、净明派售灵宝派等,历经南北朝、隋、唐飞宋各代逐渐合流,元朝以后都归并於正一派中。金国初期,全真道兴起,并逐渐统治了北方。千山的道教流派即属於全真道。

雪庵,元代香岩寺高僧。创建香岩上夹峰庙宇,雪庵洞,炼魔石、西仙人台、雨花台、钵盂石等著名景点都是雪庵修建。被誉为得大道祖师。 ?深文 明代嘉靖、隆庆年间大安寺高僧。被誉为大安寺开山祖师。 ?

续澄,明代祖越高僧。元末明初,祖越寺大部殿宇不存,隆庆六年(1572年)续澄选址重修殿宇,为祖越寺重兴奠定了基础。

宗赟,明代高僧。隆庆五年(1571年),宗赟于罗汉洞旧址改建如来堂三楹,万历六年(1578年)同弟子惠聪修殿宇五间。龙泉寺兴建起步于宗赟,被誉为龙泉寺祖师。

惠勇,明代高僧。隆庆三年(1569年)三月中会寺遭火灾,殿宇无存。万历八年(1580年)惠勇主持重建中会寺,恢复了中会寺香火。

普庵,明代高僧。嘉靖年间出家于龙泉寺,隆庆元年(1567年)隐居滴水洞禅修,万历二十四年(1596年)创建位于千山北部高峰的西明庵,修建著名风景点五佛顶,被传为千山得大道的高僧之一。

函可,清初高僧。出生于明代末期官宦家庭,自幼出家于曹山,为曹洞派后裔,工诗善文,坐文字狱。后戍边沈阳,活跃于沈阳、铁岭龙首山和千山,作了大量的诗,并成立千山诗社“冰天社”。顺治年间,其弟子将诗编成《千山诗集》20卷诗中,直接描写千山风景名胜有200余首,是反映千山风景名胜诗篇最多的诗人。

雪庵,元代香岩寺高僧。创建香岩上夹峰庙宇,雪庵洞,炼魔石、西仙人台、雨花台、钵盂石等著名景点都是雪庵修建。被誉为得大道祖师。 ?深文 明代嘉靖、隆庆年间大安寺高僧。被誉为大安寺开山祖师。 ?

续澄,明代祖越高僧。元末明初,祖越寺大部殿宇不存,隆庆六年(1572年)续澄选址重修殿宇,为祖越寺重兴奠定了基础。

宗赟,明代高僧。隆庆五年(1571年),宗赟于罗汉洞旧址改建如来堂三楹,万历六年(1578年)同弟子惠聪修殿宇五间。龙泉寺兴建起步于宗赟,被誉为龙泉寺祖师。

惠勇,明代高僧。隆庆三年(1569年)三月中会寺遭火灾,殿宇无存。万历八年(1580年)惠勇主持重建中会寺,恢复了中会寺香火。

普庵,明代高僧。嘉靖年间出家于龙泉寺,隆庆元年(1567年)隐居滴水洞禅修,万历二十四年(1596年)创建位于千山北部高峰的西明庵,修建著名风景点五佛顶,被传为千山得大道的高僧之一。

函可,清初高僧。出生于明代末期官宦家庭,自幼出家于曹山,为曹洞派后裔,工诗善文,坐文字狱。后戍边沈阳,活跃于沈阳、铁岭龙首山和千山,作了大量的诗,并成立千山诗社“冰天社”。顺治年间,其弟子将诗编成《千山诗集》20卷诗中,直接描写千山风景名胜有200余首,是反映千山风景名胜诗篇最多的诗人。

“尚礼松”如一位忠诚的哨兵守卫在山门,它日日夜夜笔直的站在这儿已经有400年了。

大佛、情侣松。一对松树情意绵绵,枝干缠绕,树上绑的红布条是游客们许下的心愿,愿天下有情人终成眷属。永不分离,直到天长地久。

蛟龙松的照片曾在《国际交流》、《瞭望周刊》等杂志上刊出,名扬全国,誉为千山一颗闪光的明珠。但由于自然环境的恶劣变化,于1988年干枯,特立碑为志。

老子传道、天上天、无量观、夏、峰、石、松

千山古松之祖——香岩寺里的蟠龙松,皮似龙鳞,干枝奇特,宛如若干巨龙盘旋飞升,故曰:蟠龙松其枝干苍劲,荫遮满院,已经有800多年的历史了,为国家一级保护名松。

探海松长势奇特,依着悬崖峭壁,二枝主干,一枝向上,直冲霄汉,一枝向下,行若探海,让人感叹大自然的鬼斧神工,造化之神奇。

位于无量观山门西悬崖上的可怜松,无土无罅,根入石中,高1.3米,直径仅六厘米,迎风时,摇摇欲坠,弱不禁风,令人顿生怜悯之心,故名“可怜松”。

“尚礼松”如一位忠诚的哨兵守卫在山门,它日日夜夜笔直的站在这儿已经有400年了。

大佛、情侣松。一对松树情意绵绵,枝干缠绕,树上绑的红布条是游客们许下的心愿,愿天下有情人终成眷属。永不分离,直到天长地久。

蛟龙松的照片曾在《国际交流》、《瞭望周刊》等杂志上刊出,名扬全国,誉为千山一颗闪光的明珠。但由于自然环境的恶劣变化,于1988年干枯,特立碑为志。

老子传道、天上天、无量观、夏、峰、石、松

千山古松之祖——香岩寺里的蟠龙松,皮似龙鳞,干枝奇特,宛如若干巨龙盘旋飞升,故曰:蟠龙松其枝干苍劲,荫遮满院,已经有800多年的历史了,为国家一级保护名松。

探海松长势奇特,依着悬崖峭壁,二枝主干,一枝向上,直冲霄汉,一枝向下,行若探海,让人感叹大自然的鬼斧神工,造化之神奇。

位于无量观山门西悬崖上的可怜松,无土无罅,根入石中,高1.3米,直径仅六厘米,迎风时,摇摇欲坠,弱不禁风,令人顿生怜悯之心,故名“可怜松”。

“合心石”就像两颗火热的心紧紧的贴在一起,许多情侣到了这里都会在此合影,希望自己的爱情能象合心石那样相依相偎,天长地久,永不分离。

“一字天”是由一道笔直、狭长的石缝形成,罅缝长32米,宽不足l米,深10余米,石径极陡,装设138级条形石阶。置身于罅缝中,仰首而望,两侧悬崖凌空,中间蓝天一线。

夹扁石八步紧的顶端有一条向北倾斜的夹缝,长4米,高3米,宽半米 , 这就是千山一绝——夹扁石。无论胖人瘦人,只能侧身慢慢蹭着过,凡是到千山的游人都愿到此一夹

玉霞关岩石松树互为称奇,只见两块峭石拔地而起,分列左右,像两个卫士一样守卫着关口,四周苍松环绕,松树的颜色青翠,仿佛一块块无暇的美玉。

老子传道在天上天拜天台的对面山峰“丹炉峰”上有一处形象逼真的老者头束发髻,身着长袍,含颌俯视身边形如童子的奇石,如同老者在向身边的童子讲些什么,而童子正在仰首恭听教诲,这就是千山著名的奇石景观“老子传道”。

木鱼石。有一首歌是这样唱的:“有一个美丽的传说,精美的石头会唱歌”。你知道那块神奇的石头在哪儿吗 这块石头就在我们千山,而且就在从西阁到无量观的路上,它位于无量观西阁观音殿后岩石上,木鱼石是以音响命名,用石敲之闻其声如木鱼。

“合心石”就像两颗火热的心紧紧的贴在一起,许多情侣到了这里都会在此合影,希望自己的爱情能象合心石那样相依相偎,天长地久,永不分离。

“一字天”是由一道笔直、狭长的石缝形成,罅缝长32米,宽不足l米,深10余米,石径极陡,装设138级条形石阶。置身于罅缝中,仰首而望,两侧悬崖凌空,中间蓝天一线。

夹扁石八步紧的顶端有一条向北倾斜的夹缝,长4米,高3米,宽半米 , 这就是千山一绝——夹扁石。无论胖人瘦人,只能侧身慢慢蹭着过,凡是到千山的游人都愿到此一夹

玉霞关岩石松树互为称奇,只见两块峭石拔地而起,分列左右,像两个卫士一样守卫着关口,四周苍松环绕,松树的颜色青翠,仿佛一块块无暇的美玉。

老子传道在天上天拜天台的对面山峰“丹炉峰”上有一处形象逼真的老者头束发髻,身着长袍,含颌俯视身边形如童子的奇石,如同老者在向身边的童子讲些什么,而童子正在仰首恭听教诲,这就是千山著名的奇石景观“老子传道”。

木鱼石。有一首歌是这样唱的:“有一个美丽的传说,精美的石头会唱歌”。你知道那块神奇的石头在哪儿吗 这块石头就在我们千山,而且就在从西阁到无量观的路上,它位于无量观西阁观音殿后岩石上,木鱼石是以音响命名,用石敲之闻其声如木鱼。